血流感染(Bloodstream Infection, BSI)是指各種病原微生物及其毒素侵入血液循環(huán)系統(tǒng)所引發(fā)的全身性感染過程,可導致菌血癥、敗血癥、膿毒癥,甚至休克、彌散性血管內(nèi)凝血(DIC)和多器官功能衰竭(MODS)等嚴重后果。其進展迅速、病死率高,是臨床感染性疾病中最具挑戰(zhàn)性的危重類型之一。

病原體的早期識別與合理抗感染治療的及時啟動是有效控制BSI的關(guān)鍵。然而,傳統(tǒng)血培養(yǎng)作為BSI診斷“金標準”,在臨床應用中卻面臨“陽性檢出率低、檢測周期長、定量能力缺失”等瓶頸,嚴重制約了重癥感染性疾病的精準診療。

基于上述診斷困境,迪安診斷依托感染分子診斷技術(shù)平臺,正式推出“血流感染病原體核酸及耐藥檢測(數(shù)字PCR法)”,通過高靈敏、快響應、可定量的核酸檢測方式,有效提升病原學診斷準確率,為抗感染治療提供精準導向。

單憑血培養(yǎng),難以應對重癥感染診療需求

臨床上,血培養(yǎng)依然是BSI病原體診斷的“金標準”,但其固有局限已在重癥感染救治中暴露無遺:

01 陽性率低:平均陽性檢出率低,部分研究甚至不足10%【1】;在患者已使用抗菌藥物的情況下,檢出率進一步下降。

02 周期較長:報告時間較長,無法支撐重癥患者所需“快速診斷+快速干預”的診療節(jié)奏。

03 漏診風險高:部分BSI或膿毒癥患者難以通過常規(guī)培養(yǎng)明確病原體,即“培養(yǎng)陰性膿毒癥”。

04 缺乏定量能力:無法動態(tài)反映病原載量變化,影響療效評估與個體化治療策略優(yōu)化。

因此,臨床對一種兼具高靈敏、短周期、可定量的快速分子診斷技術(shù)的需求愈發(fā)迫切。

數(shù)字PCR,推動BSI早診斷、快干預

數(shù)字PCR(digital PCR, dPCR)作為第三代核酸定量技術(shù),具備絕對定量、高靈敏度等優(yōu)勢,適合檢測極低濃度核酸靶標,尤其適用于血液等復雜低載量樣本中的病原體鑒定。

迪安診斷本次推出的“血流感染病原體核酸及耐藥檢測項目”,依托液滴式數(shù)字PCR(droplet digital PCR, ddPCR)平臺,聚焦13種臨床常見BSI核心病原(含革蘭陽性/陰性菌、真菌)及7種耐藥基因(如mecA、blaKPC、OXA-48等),為重癥感染患者提供更敏捷、更準確的病原學解決方案。

“血流感染病原體核酸及耐藥檢測項目”優(yōu)勢

技術(shù)亮點一覽,助力BSI診療提速、提準、提效

報告時間快:2–6小時內(nèi)完成檢測,顯著縮短診斷周期

靈敏度高:最低檢出限50copies/ml ,優(yōu)于傳統(tǒng)培養(yǎng)和qPCR

絕對定量:提供病原載量數(shù)據(jù),助力動態(tài)療效評估

檢出率高:總檢出率80.9%,為傳統(tǒng)血培養(yǎng)的2倍以上【2】

采樣便捷:外周血2ml~4ml即可,采樣快速、患者依從性好

共識推薦:已被《血流感染臨床檢驗路徑專家共識》等指南納入推薦

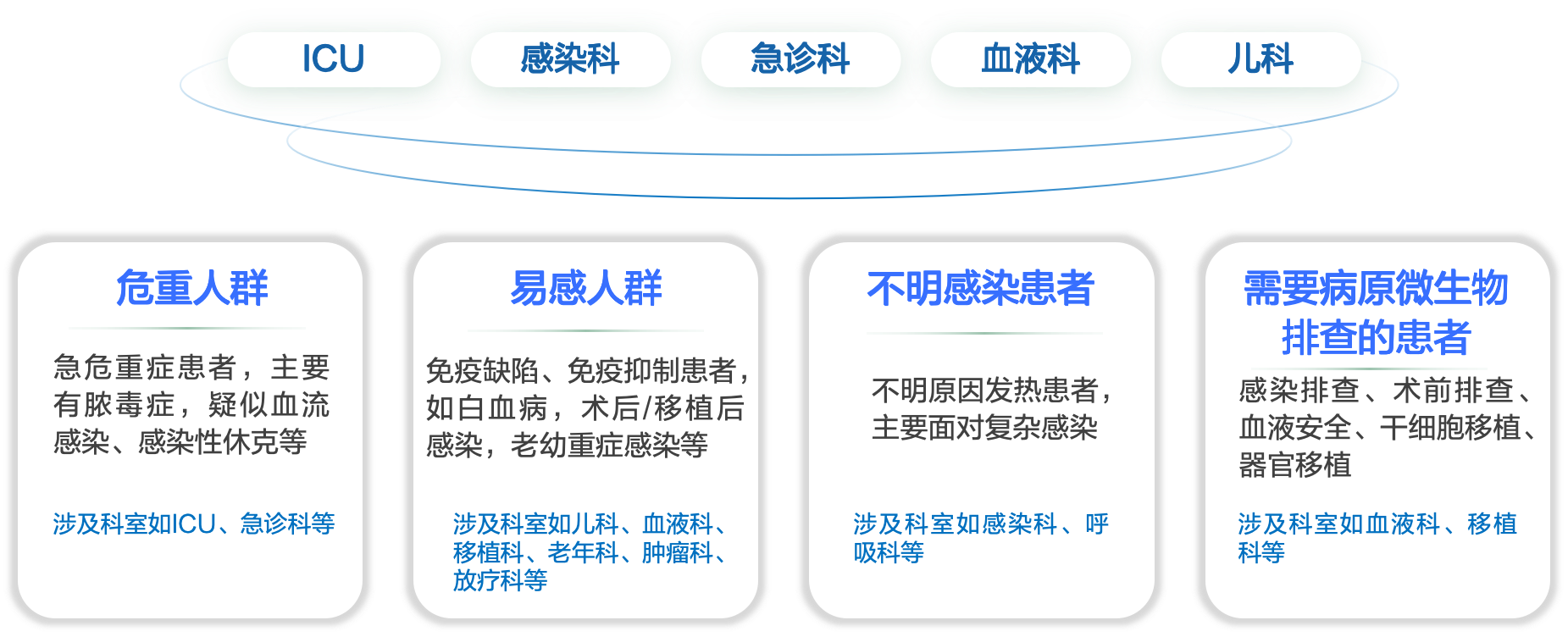

臨床應用場景廣泛,精準賦能抗感染治療

01 ICU/急診/重癥感染患者:在關(guān)鍵窗口期快速識別感染源,輔助精準用藥

02 培養(yǎng)陰性疑難感染:為傳統(tǒng)方法無法確診的疑難感染,提供輔助診斷依據(jù)

03 抗菌用藥評估:通過病原載量監(jiān)測,判斷治療反應,預警耐藥趨勢

04 療效跟蹤管理:動態(tài)量化指標,幫助醫(yī)生及時優(yōu)化治療方案

“血流感染病原體核酸及耐藥檢測項目”應用場景

構(gòu)建雙引擎平臺,打造感染分層診斷新路徑

面對血流感染診療的多樣化需求,迪安診斷已構(gòu)建以ddPCR與探針捕獲宏基因測序為核心的“雙平臺策略”,以期實現(xiàn)從快篩到深檢、從窗口期識別到復雜溯源的全流程分層診斷布局:

ddPCR,面向窗口期的高效快篩工具

適用于急性發(fā)熱、重癥感染、抗菌干預前的病原“先手識別”,尤其在病原體載量低、干擾因素多的情況下,依然具備出色的檢出性能;可快速出具報告(樣本到達實驗室后2–6小時),在ICU、急診、血液科等高風險場景下及時支撐抗感染決策。

探針捕獲宏基因測序,面向復雜/疑難感染的深度檢測利器

通過“靶向擴增+高通量測序”策略,可覆蓋3000余種核心病原微生物,包括部分罕見致病菌、機會性感染或多重感染病原體,是解決通過“傳統(tǒng)手段+快檢手段”仍無法定性問題的“最后一公里”。

二者各有側(cè)重,又高度互補,共同構(gòu)建覆蓋多場景、多層次、多階段的感染診療閉環(huán),為醫(yī)院感染管理提供更全面、更系統(tǒng)的分子診斷支持。

當血流感染診療進入“以快制勝、以準提效”的時代,傳統(tǒng)培養(yǎng)方法在重癥管理中的滯后性日益凸顯。ddPCR憑借其在低濃度樣本中的強識別力與絕對定量優(yōu)勢,為重癥感染的早期干預提供了關(guān)鍵抓手;而探針捕獲宏基因測序技術(shù)的加入,更拓展了診斷深度與廣度,兩者聯(lián)手實現(xiàn)了“廣覆蓋、快響應、深解讀”的融合方案。

未來,迪安診斷ddPCR、探針捕獲宏基因測序等多技術(shù)平臺將在更多危重感染場景中發(fā)揮價值,賦能疾病的早識別、早治療、早改善。

參考文獻

1. 樂英棒, 周俊英. 2018—2021年某醫(yī)院血培養(yǎng)病原菌分布及耐藥性分析[J]. 中國熱帶醫(yī)學, 2023,23(3): 283-288.

2. Zhou Y, Li X, Chen H, et al. The direct application of plasma droplet digital PCR in the μLtra-early pathogen detection and warning during sepsis: Case reports. J Infect Public Health. 2022;15(3):345-349.